Erfahren Sie, wie islamisches Recht politische Gewalt legitimiert. Lesen Sie die Analyse zur Fatwa gegen Donald Trump und deren Hintergründe.

Zwischen Religion, Rechtslehre und Machtpolitik

Im Juli 2025 riefen iranische Geistliche öffentlich zur Tötung von Donald Trump auf – mit einem Kopfgeld von über 40 Millionen Dollar. Grundlage war eine religiöse Fatwa, die ihn als Mohareb („Feind Gottes“) und Kafir Harbi („ungläubiger Kämpfer“) einstufte. Diese Begriffe stammen aus dem klassischen islamischen Recht – und haben eine explosive Wirkung, wenn sie politisch instrumentalisiert werden.

Eine Morddrohung gegen einen US-Präsidenten – ausgesprochen von einem iranischen Geistlichen, begründet durch ein religiöses Rechtsgutachten: Was auf den ersten Blick wie eine Grenzüberschreitung einzelner Extremisten wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Ausdruck tief verwurzelter religiös-politischer Mechanismen.

Teile diesen Beitrag Fatwa und politische Gewalt: Islamisches Recht erklärt – priester-schamane.de

Oder: Erfahre mehr über mich

Im Sommer 2025 erklärte Mansour Emami, ein Funktionär der staatlichen iranischen Propagandaorganisation, öffentlich: Wer „Trumps Kopf bringt“, soll mit rund 20 Millionen Euro belohnt werden. Diese Forderung beruft sich auf eine Fatwa, ein islamisches Rechtsurteil, das Donald Trump sowie Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zum Tode verurteilt – gestützt von mehreren Geistlichen und begleitet von einer millionenschweren Spendenkampagne.

Was bewegt ein religiöses System dazu, politische Gegner zu Feinden Gottes zu erklären? Wie werden uralte Rechtsbegriffe wie Mohareb oder Kafir Harbi auf moderne geopolitische Konflikte angewendet? Und welche Rolle spielen dabei der iranische Klerus und der Oberste Führer Ali Chamenei?

Dieser Beitrag will diese Fragen nicht nur beantworten, sondern den religiösen Unterbau aufzeigen, der in der islamischen Republik Iran als Legitimation für Gewalt, Feindbilder und politische Strategie dient. Dabei geht es nicht um Sensationslust – sondern um das Verständnis eines komplexen Zusammenspiels aus Religion, Macht und Auslegung, das weit über die Grenzen des Irans hinauswirkt.

Die Fatwa – Religiöses Rechtsmittel oder politische Waffe?

Was ist eine Fatwa?

Eine Fatwa ist ein religiöses Gutachten, das von einem islamischen Rechtsgelehrten auf Basis von Koran, Sunna (Überlieferungen des Propheten Muhammad), islamischer Rechtslehre (Fiqh) und aktueller Umstände erlassen wird. Sie dient dazu, Gläubigen Orientierung zu geben bei Fragen, die nicht eindeutig im Koran geregelt sind.

Fatwas können sich auf ganz alltägliche Themen beziehen – etwa Ernährung, Kleidung oder Wirtschaft – oder auf komplexe Fragen wie Euthanasie, Abtreibung oder militärischen Widerstand. Entscheidend ist: Eine Fatwa ist keine bindende Gesetzgebung, sondern eine religiöse Meinung, deren Wirkung von der Autorität des Ausstellers abhängt.

Historische Entwicklung der Fatwa

| Epoche | Charakter der Fatwa |

|---|---|

| Frühislamische Zeit | Individuelle Meinungsäußerung durch Gelehrte |

| Abbasidenzeit (750–1258) | Institutionalisierung über Mufti-Ämter und Rechtsschulen |

| Neuzeit & Kolonialzeit | Fatwas als Widerstand gegen westliche Einflussnahme |

| Moderne | Digitale Fatwas, politische Instrumentalisierung durch Staaten |

Fatwas entwickelten sich parallel zu den islamischen Rechtsschulen und halfen dabei, regionale Bräuche und neue Lebensrealitäten islamisch zu deuten.

„Zwischen Tinte und Urteil liegt der Schatten der Verantwortung: Eine Fatwa ist nicht nur ein Rechtsakt, sondern ein Echo des Gewissens. Wer das Wort mit dem Schwert vermählt, muss sich fragen, ob er noch Gott dient – oder nur sich selbst.“

Priester Schamane

Unterschied zwischen sunnitischer und schiitischer Fatwa

| Merkmal | Sunnitischer Islam | Schiitischer Islam |

|---|---|---|

| Autorität | Jeder qualifizierte Gelehrte kann Fatwa erlassen | Nur ranghohe Geistliche, z. B. Marjaʿ (Großayatollahs) |

| Bindungskraft | Für Gläubige nicht verpflichtend | Für Anhänger des jeweiligen Marjaʿ oft bindend |

| Institutionalisierung | Dezentral über vier Rechtsschulen | Hierarchisch, oft politisch gesteuert |

| Politische Funktion | Traditionell zurückhaltend | Häufig aktives Mittel staatlicher Machtpolitik |

Im islamischen Kontext bedeutet „qualifiziert“ für die Erteilung einer Fatwa, dass ein Gelehrter über eine tiefgreifende, methodisch fundierte Ausbildung verfügt – sowohl in den religiösen Quellen als auch in deren Anwendung auf konkrete Lebenssituationen. Hier sind die wichtigsten Kriterien, die einen Mufti oder Fatwa-Gelehrten qualifizieren:

Voraussetzungen für die Fatwa-Kompetenz

1. Kenntnis der islamischen Primärquellen

- Koran: Idealerweise vollständige Auswendigkenntnis oder zumindest aller rechtlich relevanten Verse (ca. 500).

- Sunna: Vertrautheit mit Tausenden von Hadithen, insbesondere jenen mit juristischer Relevanz.

2. Sprachliche Kompetenz

- Arabisch: Beherrschung der klassischen Sprache, um Nuancen in Koran und Hadith korrekt zu verstehen.

- Rechtsmethodik (Usul al-Fiqh): Fähigkeit, aus Texten systematisch Rechtsnormen abzuleiten.

3. Kenntnis der Konsensmeinungen (Ijmaʿ)

- Der Gelehrte muss wissen, welche Fragen bereits durch Konsens entschieden sind – und welche offen sind.

4. Situationsverständnis

- Eine Fatwa muss auf die konkrete Lebensrealität des Fragenden abgestimmt sein – kulturell, sozial und psychologisch.

5. Kenntnis der Ziele der Scharia (Maqasid al-Sharia)

- Der Mufti muss die ethischen Zielsetzungen der islamischen Rechtsordnung kennen: Schutz von Leben, Glauben, Eigentum, Intellekt und Familie.

6. Verantwortungsbewusstsein und Demut

- Eine Fatwa ist keine absolute Wahrheit, sondern eine wohlüberlegte Einschätzung. Deshalb schließen viele Fatwas mit:

Wer darf keine Fatwa erteilen?

- Nicht jeder Imam, Prediger oder Scheich ist automatisch qualifiziert.

- Es braucht jahrelange Ausbildung, oft in anerkannten Lehrinstitutionen (z. B. al-Azhar, Qom, Medina).

- In der sunnitischen Welt erfolgt die Anerkennung oft durch Peer-Review anderer Gelehrter.

- Im schiitischen Kontext gibt es institutionalisierte Ränge wie Modschtahed oder Marjaʿ, die klar definieren, wer Fatwas erteilen darf

Im schiitischen Islam, insbesondere bei den Zwölferschiiten, dürfen nur ranghohe Geistliche wie Marjaʿ (Großayatollahs) rechtsverbindliche Fatwas erlassen. Diese Autorität ist nicht nur eine Frage der Gelehrsamkeit, sondern auch der spirituellen Anerkennung durch die Gemeinschaft.

Die Zwölferschiiten

Die Zwölferschiiten – auch Imamiten genannt – bilden die größte Richtung innerhalb des schiitischen Islam und glauben an eine spirituelle Führungsreihe von zwölf Imamen, die nach dem Tod des Propheten Muhammad seine rechtmäßigen Nachfolger sein sollen.

Kerngedanken der Zwölferschia

- Die zwölf Imame gelten als unfehlbar, gerecht und göttlich bestimmt.

- Sie stammen alle aus der Familie des Propheten (Ahl al-Bait), beginnend mit ʿAlī ibn Abī Tālib und endend mit dem zwölften Imam Muhammad al-Mahdī, der laut Glauben nicht gestorben, sondern von Gott entrückt wurde und eines Tages als Mahdi zurückkehren soll2.

- Zusammen mit dem Propheten Muhammad und seiner Tochter Fatima bilden sie die „Vierzehn Unfehlbaren“.

Besonderheiten der Zwölferschia

- Sie besitzen eine eigene Rechtsschule: die dschaʿfaritische Schule, benannt nach dem sechsten Imam Dschaʿfar as-Sādiq.

- Die Zwölferschiiten betonen die spirituelle Autorität der Imame über die weltliche Macht.

- In Ländern wie Iran, Irak, Aserbaidschan und Bahrain stellen sie die Bevölkerungsmehrheit.

Der zwölfte Imam: Muhammad al-Mahdī

- Er lebt laut Glauben in der Verborgenheit (Ghaiba) und wird am Ende der Zeiten erscheinen, um Gerechtigkeit zu bringen.

- Bis zu seiner Rückkehr vertreten ihn die ranghöchsten Gelehrten – z. B. die Marjaʿ – in religiösen Fragen.

Wer ist ein Marjaʿ?

- Marjaʿ al-Taqlid bedeutet „Quelle der Nachahmung“.

- Ein Marjaʿ ist ein Großayatollah, dem Gläubige in religiösen Fragen folgen.

- Er besitzt die höchste Autorität in Glaubens- und Rechtsfragen – vergleichbar mit einem „schiitischen Papst“.

Voraussetzungen für die Fatwa-Erlaubnis

Ein Marjaʿ muss:

- Zwölferschiit sein und als gerecht gelten

- mindestens 25–30 Jahre intensive Ausbildung absolviert haben

- die vier Rechtsquellen beherrschen: Koran, Sunna, Konsens (Ijmaʿ) und Vernunft (ʿAql)

- als aʿlam gelten – also als der gelehrteste unter den Mujtahids

- von der Gemeinschaft als nachahmungswürdig anerkannt sein

Bindungskraft der Fatwa

- Für die Anhänger eines Marjaʿ ist dessen Fatwa verbindlich – sie folgen ihm freiwillig in religiösen Fragen.

- Anders als im sunnitischen Islam, wo Fatwas oft beratenden Charakter haben, sind sie im schiitischen Kontext rechtsverbindlich, sofern man sich diesem Marjaʿ angeschlossen hat.

Fatwa – warum nicht jeder Geistliche?

- Ein einfacher Imam oder Prediger darf keine Fatwa erlassen, selbst wenn er gebildet ist.

- Die schiitische Rechtslehre betont die Verantwortung und Tiefe einer Fatwa – sie ist kein Meinungsbeitrag, sondern ein religiöses Urteil mit spiritueller Tragweite.

Wie sich die Fatwa-Praxis im Iran von der im Irak unterscheidet

Obwohl Iran und Irak beide schiitisch geprägt sind, unterscheiden sich ihre Fatwa-Praxen deutlich in Struktur, Autorität und politischer Einbindung.

Fatwa-Praxis im Iran

🔹 Zentralisiert und politisch eingebunden

- Fatwas werden meist von staatlich legitimierten Großayatollahs erlassen, z. B. Ali Chamenei oder Naser Makarem Shirazi.

- Die Geistlichen sind oft Teil des politischen Systems – ihre Fatwas können staatliche Maßnahmen direkt beeinflussen.

- Beispiel: Die Trump-Fatwa wurde von Geistlichen wie Shirazi unterstützt und mit Spenden über thaar.ir verknüpft.

🔹 Institutionelle Kontrolle

- Der Wächterrat und das Amt des Obersten Führers kontrollieren, welche Fatwas öffentlich verbreitet werden.

- Fatwas können als religiöse Legitimation für politische Aktionen dienen – etwa bei der Einstufung von Gegnern als Mohareb (Feind Gottes).

🔹 Öffentlichkeitswirksamkeit

- Fatwas werden oft medienwirksam inszeniert, z. B. über staatliche TV-Kanäle oder Webseiten wie thaar.ir.

- Sie sind Teil eines ideologischen Apparats, der religiöse Rhetorik mit geopolitischer Strategie verbindet.

Fatwa-Praxis im Irak

🔹 Dezentral und spirituell motiviert

- Die bekannteste Autorität ist Ayatollah Ali al-Sistani, der in Nadschaf wirkt – unabhängig vom Staat.

- Seine Fatwas sind spirituell und ethisch motiviert, nicht politisch instrumentalisiert.

🔹 Beispielhafte Fatwa: Verteidigung gegen ISIS

- 2014 rief Sistani per Fatwa zur Verteidigung des Irak gegen ISIS auf – daraus entstand die Volksmobilisierungseinheit (Hashd al-Shaabi).

- Die Fatwa war nicht aggressiv, sondern ein Aufruf zur Selbstverteidigung und zum Schutz der Bevölkerung.

🔹 Religiöse Zurückhaltung

- Sistani lehnt es ab, Fatwas zur Tötung von Einzelpersonen zu erlassen.

- Er betont die Trennung von religiöser Autorität und politischer Macht – anders als im Iran.

Fazit: Zwei Welten der Fatwa

| Merkmal | Iran 🇮🇷 | Irak 🇮🇶 |

|---|---|---|

| Geistliche Struktur | Staatsklerus, Oberster Führer | Unabhängige Autorität (Sistani) |

| Politische Einbindung | Hoch, oft staatlich gelenkt | Gering, spirituell motiviert |

| Fatwa-Stil | Konfrontativ, ideologisch | Defensiv, ethisch |

| Beispielhafte Fatwa | Trump-Fatwa, Rushdie-Fatwa | Verteidigung gegen ISIS |

| Öffentliche Wirkung | Medienwirksam, mit Spenden verknüpft | Volksnah, ohne politische Inszenierung |

Die Fatwa-Praxis in Ägypten und Saudi-Arabien unterscheidet sich deutlich – sowohl in ihrer institutionellen Struktur als auch in ihrer politischen Einbindung. Hier ein kompakter Vergleich:

Ägypten: Institutionalisierte, moderat ausgerichtete Fatwa-Praxis

Dar al-Ifta al-Misriya

- Gegründet 1895, heute unter Leitung des Großmufti Schawki Allam

- Eng verbunden mit der al-Azhar-Universität, aber staatlich unabhängig

- Ziel: moderate, kontextbezogene Fatwas, die Extremismus entgegenwirken

Öffentlichkeitsarbeit

- Fatwas werden über die Website dar-alifta.org und soziale Medien verbreitet

- Fokus auf zeitgemäße Fragen: z. B. Bioethik, Umwelt, Genderrollen

- Aktive Teilnahme am internationalen Fatwa-Diskurs – z. B. über den „Global Fatwa Index“

Methodik

- Orientierung an der hanafitischen und schafiitischen Rechtsschule

- Betonung von Maqasid al-Sharia (Ziele der Scharia): Schutz von Leben, Würde, Glaube

Saudi-Arabien: Staatlich gelenkte, salafistisch geprägte Fatwa-Praxis

Ständiges Komitee für Fatwa-Erteilung

- Gegründet 1971 unter König Faisal

- Untersteht dem Rat der Höchsten Religionsgelehrten

- Vorsitz: Großmufti Abd al-Aziz Al asch-Schaich

Monopolisierung durch den Staat

- Seit 2010 dürfen nur staatlich autorisierte Gelehrte Fatwas erlassen

- Ziel: Kontrolle über religiöse Diskurse und Vermeidung „freier Fatwa-Märkte“

- Fatwas dienen oft der Legitimation staatlicher Politik – z. B. zur Loyalität gegenüber dem König

Methodik

- Salafistische Ausrichtung: direkte Rückkehr zu Koran und Sunna, ohne Bindung an klassische Rechtsschulen

- Ablehnung von abweichenden Meinungen oder demokratischen Reformideen

Fazit: Zwei Modelle religiöser Autorität

| Merkmal | Ägypten 🇪🇬 | Saudi-Arabien 🇸🇦 |

|---|---|---|

| Institution | Dar al-Ifta | Ständiges Komitee für Fatwa-Erteilung |

| Politische Einbindung | Relativ unabhängig | Stark staatlich kontrolliert |

| Rechtsschule | Hanafitisch, Schafiitisch | Salafistisch, ohne Schulbindung |

| Fatwa-Stil | Moderat, kontextbezogen | Konservativ, regimetreu |

| Öffentliche Wirkung | Dialogorientiert, international | Nationalistisch, autoritär |

Die Fatwa-Praxis in Marokko, der Türkei und Indonesien zeigt, wie unterschiedlich islamische Rechtsgutachten je nach politischem System, religiöser Tradition und gesellschaftlicher Dynamik organisiert sind. Hier ein Überblick:

🇲🇦 Marokko: Monarchisch gelenkte Fatwa-Praxis

🏛️ Institution: Hoher Rat der Ulema

- Vorsitzender: König Mohammed VI., zugleich „Führer der Gläubigen“

- Einzige Instanz, die offiziell anerkannte Fatwas erlassen darf

- Fatwas gelten als staatlich legitimiert, besonders bei Reformen (z. B. Familienrecht)

📜 Beispielhafte Fatwa

- 2024: König bittet den Rat um ein Gutachten zur Reform des Erbrechts und zur Gleichstellung der Geschlechter

- Ziel: Vereinbarkeit mit islamischen Prinzipien und Verfassung

⚖️ Besonderheit

- Fatwas sind nicht pluralistisch, sondern stark zentralisiert

- Kritik an einzelnen Fatwas (z. B. zur Apostasie) führte zu gesellschaftlichen Kontroversen

🇹🇷 Türkei: Staatlich gelenkte, aber pragmatische Fatwa-Praxis

🏛️ Institution: Diyanet (Religionsbehörde)

- Größte religiöse Organisation des Landes mit über 100.000 Mitarbeitenden

- Erlässt regelmäßig Fatwas zu Alltagsfragen: z. B. Hygiene, Ehe, Verhalten in der Öffentlichkeit

📡 Öffentlichkeitsarbeit

- Fatwas werden über Webseiten, Apps und soziale Medien verbreitet

- Beispiel: Fatwa gegen Flirten und Händchenhalten unter Verlobten

⚖️ Besonderheit

- Fatwas haben keine Gesetzeskraft, aber hohen sozialen Einfluss

- Diyanet kontrolliert auch Predigten und Moscheepersonal – teils auch im Ausland (z. B. über DITIB in Deutschland)

🇮🇩 Indonesien: Pluralistische und kollektive Fatwa-Praxis

🏛️ Institutionen

- Majelis Ulama Indonesia (MUI): Dachverband mit konservativer Ausrichtung

- Muhammadiyah & Nahdlatul Ulama (NU): eigene Fatwa-Räte mit moderner bzw. traditioneller Ausrichtung

🤝 Kollektiver Ijtihad

- Fatwas entstehen oft in Gremien mit mehreren Gelehrten

- Ziel: Konsensbildung bei komplexen Fragen (z. B. Pluralismus, Bioethik, Ahmadiyya)

👩🏫 Frauen in der Fatwa-Praxis

- Neue Studien zeigen, dass auch Frauen Fatwas erteilen, besonders auf lokaler Ebene

- Herausforderung: Zugang zu religiöser Autorität und institutioneller Anerkennung

⚖️ Besonderheit

- Fatwas sind nicht bindend, aber gesellschaftlich wirksam

- Vielfalt der Organisationen erlaubt religiöse Differenzierung – z. B. zwischen konservativen und progressiven Positionen

Die Fatwa-Praxis in Marokko, der Türkei und Indonesien zeigt, wie unterschiedlich islamische Rechtsgutachten je nach politischem System, religiöser Tradition und gesellschaftlicher Dynamik organisiert sind. Hier ein Überblick:

Marokko: Monarchisch gelenkte Fatwa-Praxis

Institution: Hoher Rat der Ulema

- Vorsitzender: König Mohammed VI., zugleich „Führer der Gläubigen“

- Einzige Instanz, die offiziell anerkannte Fatwas erlassen darf

- Fatwas gelten als staatlich legitimiert, besonders bei Reformen (z. B. Familienrecht)

Beispielhafte Fatwa

- 2024: König bittet den Rat um ein Gutachten zur Reform des Erbrechts und zur Gleichstellung der Geschlechter

- Ziel: Vereinbarkeit mit islamischen Prinzipien und Verfassung

Besonderheit

- Fatwas sind nicht pluralistisch, sondern stark zentralisiert

- Kritik an einzelnen Fatwas (z. B. zur Apostasie) führte zu gesellschaftlichen Kontroversen

Türkei: Staatlich gelenkte, aber pragmatische Fatwa-Praxis

Institution: Diyanet (Religionsbehörde)

- Größte religiöse Organisation des Landes mit über 100.000 Mitarbeitenden

- Erlässt regelmäßig Fatwas zu Alltagsfragen: z. B. Hygiene, Ehe, Verhalten in der Öffentlichkeit

Öffentlichkeitsarbeit

- Fatwas werden über Webseiten, Apps und soziale Medien verbreitet

- Beispiel: Fatwa gegen Flirten und Händchenhalten unter Verlobten

Besonderheit

- Fatwas haben keine Gesetzeskraft, aber hohen sozialen Einfluss

- Diyanet kontrolliert auch Predigten und Moscheepersonal – teils auch im Ausland (z. B. über DITIB in Deutschland)

Indonesien: Pluralistische und kollektive Fatwa-Praxis

Institutionen

- Majelis Ulama Indonesia (MUI): Dachverband mit konservativer Ausrichtung

- Muhammadiyah & Nahdlatul Ulama (NU): eigene Fatwa-Räte mit moderner bzw. traditioneller Ausrichtung

Kollektiver Ijtihad

- Fatwas entstehen oft in Gremien mit mehreren Gelehrten

- Ziel: Konsensbildung bei komplexen Fragen (z. B. Pluralismus, Bioethik, Ahmadiyya)

Frauen in der Fatwa-Praxis

- Neue Studien zeigen, dass auch Frauen Fatwas erteilen, besonders auf lokaler Ebene

- Herausforderung: Zugang zu religiöser Autorität und institutioneller Anerkennung

Besonderheit

- Fatwas sind nicht bindend, aber gesellschaftlich wirksam

- Vielfalt der Organisationen erlaubt religiöse Differenzierung – z. B. zwischen konservativen und progressiven Positionen

Politische Fatwas – Beispiele mit Sprengkraft

- 1989: Ayatollah Khomeinis Fatwa gegen Salman Rushdie wegen „Blasphemie“ – weltweite Proteste, diplomatische Folgen, Attentate auf Übersetzer.

- 1891: Tabak-Fatwa im Iran – religiöser Boykott führte zum Sturz einer Konzession an Großbritannien.

- 2005: Indische Gelehrte verurteilen den Terrorismus islamfeindlicher Organisationen in einer Fatwa.

- 2025: Fatwa iranischer Geistlicher gegen Donald Trump – legitimiert Gewalt mit religiösem Vokabular und finanzieller Belohnung.

Diese Beispiele zeigen, dass Fatwas weit mehr sind als innerislamische Rechtskommentare – sie sind Identitätsmarker, politische Statements und teils auch Mobilisierungsinstrumente.

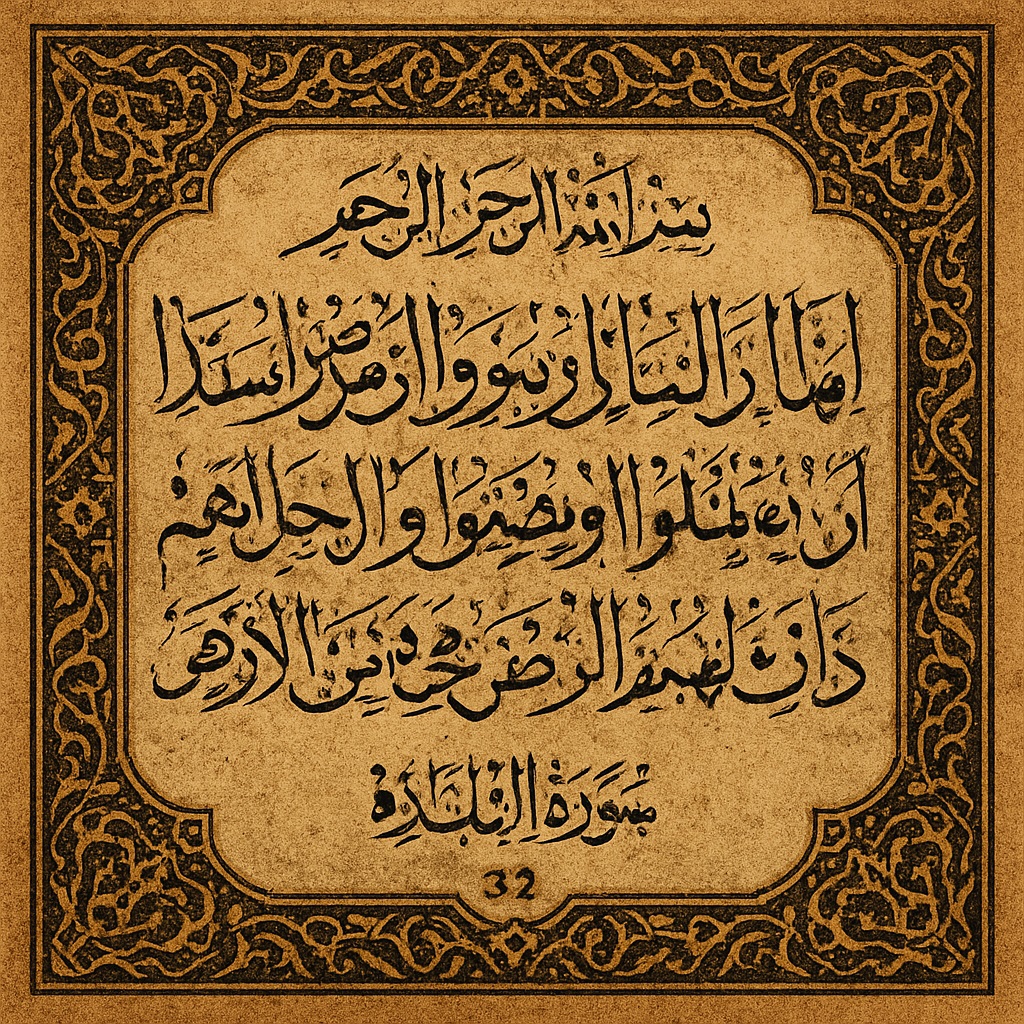

Mohareb und Kafir Harbi – Theologische Begriffe mit tödlicher Konsequenz

Mohareb – „Derjenige, der gegen Gott Krieg führt“

🔹 Herkunft und Bedeutung

- Der Begriff Mohareb stammt aus der arabischen Wurzel ḥ-r-b (Krieg).

- Gemeint ist ein Mensch, der durch Gewalt, Terror oder Rebellion gegen die islamische Ordnung verstößt.

🔹 Koranische Grundlage

Sure 5:33: „Die Strafe derer, die Krieg gegen Allah und Seinen Gesandten führen und Unheil auf Erden stiften, ist: dass sie getötet oder gekreuzigt werden…“

- Diese Stelle wird als theologische Rechtfertigung für extreme Strafen bei schweren Delikten wie Terrorismus oder bewaffnetem Aufstand gedeutet.

🔹 Kritische Einordnung

- Einige islamische Gelehrte betonen, dass dieser Vers nicht wörtlich gemeint sei, sondern symbolisch für den Kampf gegen die islamische Gemeinschaft.

- Moderne Ausleger stellen infrage, wie man Gott oder einen verstorbenen Propheten überhaupt „bekriegen“ könne – interpretieren es daher als Angriff auf die göttliche Ordnung oder Wertegemeinschaft.

Kafir Harbi – „Ungläubiger im Kriegszustand“

🔹 Rechtliche Unterscheidung

Im klassischen islamischen Recht werden Nichtmuslime in vier Kategorien eingeteilt:

| Kategorie | Beschreibung |

|---|---|

| Muslim | Gläubiger, Teil der islamischen Gemeinschaft |

| Dhimmi | Nichtmuslim mit Schutzvertrag im islamischen Staat |

| Musta’min | Nichtmuslim mit vorübergehendem Schutz (z. B. Besucher) |

| Harbi | Nichtmuslim im Zustand aktiver Feindschaft |

- Ein Kafir Harbi ist ein Nichtmuslim ohne Schutzvertrag, der sich im Kriegszustand mit dem Islam befindet.

- Diese Klassifikation dient historisch der Rechtfertigung bewaffneter Auseinandersetzungen – etwa im Rahmen des Dschihad.

🔹 Anwendung in modernen Fatwas

- Die Bezeichnung als Kafir Harbi dient der religiösen Legitimation politisch motivierter Gewalt – besonders gegen internationale Gegner.

- Die Fatwa gegen Trump verwendet diesen Begriff, um ihn theologisch zu „entmenschlichen“ und als legitimes Ziel darzustellen.

🔹 Kontroversen

- Viele moderne islamische Gelehrte lehnen die Anwendung dieses Begriffs in der heutigen Zeit ab – insbesondere gegen Personen in friedlichen Staaten oder pluralistischen Gesellschaften.

- Der Missbrauch solcher Begriffe kann zu Diskriminierung, Gewalt und politischer Instrumentalisierung führen.

Fazit: Begriffe als Waffe

Die Begriffe Mohareb und Kafir Harbi sind keine bloßen theologischen Einordnungen. Sie dienen in politischen Kontexten – etwa im Iran – als religiös verbrämte Rechtfertigungen für extreme Maßnahmen, insbesondere zur Bekämpfung ideologischer Feinde. Ihre Verwendung im Zusammenhang mit der Trump-Fatwa zeigt, wie tief religiöse Sprache mit geopolitischer Strategie verflochten sein kann.

Authentizität des Korans und das islamische Tötungsverbot

🔹 Wie entstand der Korantext?

Der Koran wurde nach islamischer Überlieferung zu Lebzeiten des Propheten Muhammad offenbart (610–632 n. Chr.) und zunächst mündlich sowie teilweise schriftlich überliefert. Erst unter Kalif Uthman, dem dritten Kalifen (reg. ca. 644–656), wurde der Text vereinheitlicht, etwa 20 Jahre nach Muhammads Tod.

- Hauptredakteur war Zaid ibn Thabit, ein Schreiber des Propheten.

- Ziel war es, regionale Unterschiede in der Rezitation zu beseitigen.

- Alle abweichenden Versionen wurden vernichtet – der sogenannte „Uthmanische Mushaf“ gilt bis heute als Grundlage aller Koranausgaben.

🔹 Authentizität der Sure 5:33

- Sure 5:33 gehört zu den spätmedinensischen Versen und ist vollständig in der Uthmanischen Sammlung enthalten.

- Ihre Authentizität wird innerislamisch nicht angezweifelt.

- Kritisch diskutiert wird jedoch ihre Auslegung und Anwendung – insbesondere in politischen Kontexten.

🕊️ Das islamische Tötungsverbot: „Tötet nicht“

Obwohl Sure 5:33 drastische Strafen beschreibt, enthält der Koran klare Warnungen vor dem Töten:

🔸 Sure 6:151:

„Tötet nicht das Leben, das Allah unverletzlich gemacht hat, es sei denn aus berechtigtem Grund.“

🔸 Sure 5:32:

„Wer einen Menschen tötet – es sei denn als Vergeltung für Mord oder wegen Unheilstiftung –, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet.“

Diese Stellen bilden die ethische Basis für den Schutz des Lebens im islamischen Recht. Die Ausnahme „aus berechtigtem Grund“ ist jedoch interpretationsfähig und wird in verschiedenen Rechtsschulen unterschiedlich ausgelegt.

Spannungsverhältnis: Schutz vs. Strafe

Das islamische Recht kennt zwei Pole:

- Heiligkeit des Lebens – als göttliches Geschenk, dessen Entzug eine schwere Sünde ist.

- Strafe für schwere Vergehen – wie Mord, Terror, Aufruhr (Moharaba), mit teils drastischen Sanktionen.

Wie diese Pole ausbalanciert werden, hängt stark von der Rechtskultur, historischen Kontexten und der politischen Agenda der jeweiligen Gesellschaft ab.

Die geistlichen Akteure hinter der Trump-Fatwa

Im Zentrum der Trump-Fatwa stehen mehrere iranische Geistliche, die in politischen wie religiösen Funktionen agieren. Sie nutzen ihre theologische Autorität gezielt, um politischen Gegnern religiös motivierte Strafwürdigkeit zuzuschreiben – eine Praxis, die im schiitischen Iran eng mit staatlicher Macht verknüpft ist.

🔹 Mansour Emami – Propagandist mit religiösem Mandat

- Position: Leiter der staatlichen „Organisation für Islamische Propaganda“ in der Provinz West-Aserbaidschan

- Aufgabe: Verbreitung religiöser Ideologie im Einklang mit der Linie des Regimes

- Bekannt durch: Öffentlicher Aufruf zur Tötung Trumps und Kopfgeldversprechen von 100 Milliarden Toman

- Einordnung: Kein Großayatollah, aber Sprachrohr politisch-religiöser Mobilisierung

🔹 Großayatollahs – religiöse Instanz mit juristischer Wirkung

Mindestens zwei hochrangige Marjaʿs (Großayatollahs) haben die ursprüngliche Fatwa gegen Trump und Netanjahu erlassen. Im schiitischen Islam sind sie die höchsten religiösen Autoritäten, deren Rechtsurteile für ihre Anhänger bindend sind.

- Naser Makarem Shirazi und Hossein Noori Hamedani gelten als mögliche Urheber.

- Sie stufen Trump als Mohareb (Feind Gottes) ein und stützen sich dabei auf die Interpretation von Sure 5:33.

- Ihre Stellung erlaubt ihnen, politische Gegner mit religiöser Legitimität zu überziehen – einschließlich Todesurteilen.

🔹 Unterstützende Geistliche: Alamolhoda & Panahian

Ahmad Alamolhoda

- Funktion: Freitagsimam in Mashhad, Mitglied im Expertenrat

- Verbindungen: Schwiegervater des Präsidenten Ebrahim Raisi

- Rhetorik: Radikal, nationalistisch, antiwestlich

Alireza Panahian

- Position: Prediger mit Nähe zu den Revolutionsgarden

- Bekannt für: Emotional aufgeladene Reden, in denen Gegner als „Feinde des Islam“ bezeichnet werden

- Einfluss: Jugend- und Milizbewegungen

Struktur des Klerus im Iran

Die geistliche Elite ist in Iran in zwei Säulen gegliedert:

| Säule | Beschreibung |

|---|---|

| Schulgelehrte | Religiöse Denker mit Ausbildung in Recht, Philosophie und Theologie – oft apolitisch |

| Staatsklerus | Geistliche mit politischer Funktion, vom Regime legitimiert und gelenkt |

Die beteiligten Geistlichen gehören fast ausschließlich zur zweiten Gruppe: Sie unterstützen die Staatsideologie aktiv, sind Teil der politischen Machtstruktur und legitimieren Maßnahmen durch religiöse Rhetorik.

Fatwa als Instrument der Machtausübung

- Die Fatwa gegen Trump dient weniger einer spirituellen Ermahnung – sie ist ein gezielter Akt der politischen Kommunikation.

- Die Geistlichen agieren dabei nicht nur als Glaubensführer, sondern als Handlanger des Regimes, das Religion als Legitimationsquelle nutzt.

- Durch ihre Stellung können sie Gewaltaufrufe nicht nur rechtfertigen, sondern in das kollektive Bewusstsein der Gläubigen integrieren.

Macht und Demut – Wer darf im Islam über Leben und Tod entscheiden?

Die Frage, ob religiöse Autoritäten das Recht haben, über Leben und Tod zu urteilen, ist nicht nur juristisch, sondern theologisch und ethisch hochbrisant. Im Islam ist Macht nie Selbstzweck, sondern muss stets im Einklang mit göttlicher Ordnung und Demut gegenüber dem Schöpfer stehen.

Das islamische Prinzip: Leben gehört Gott

- Der Koran betont mehrfach, dass Gott allein der Schöpfer und Eigentümer des Lebens ist:

- Daraus folgt: Kein Mensch hat das originäre Recht, über Leben und Tod zu entscheiden – auch nicht ein Geistlicher, ein Politiker oder ein Richter.

- Selbst im islamischen Strafrecht (z. B. bei Mord) ist die Todesstrafe nicht willkürlich, sondern an strenge Bedingungen, Beweise und Gerechtigkeitsprinzipien gebunden – und wird in vielen islamischen Ländern nicht angewendet.

Geistliche Macht: Legitimation oder Anmaßung?

Die Geistlichen, die Fatwas mit Todesurteilen aussprechen, berufen sich auf islamische Rechtsbegriffe wie Mohareb oder Kafir Harbi. Doch:

- Diese Begriffe sind interpretationsbedürftig und nicht universell bindend.

- Ihre Anwendung auf politische Gegner – wie Trump oder Netanjahu – ist hochgradig umstritten und wird von vielen islamischen Gelehrten abgelehnt.

- Die Verbindung von religiöser Autorität mit staatlicher Gewalt im Iran führt zu einer Verschmelzung von Theokratie und Machtpolitik, die im klassischen Islam nicht vorgesehen ist.

Demut als islamisches Ideal

- Der Prophet Muhammad gilt als Vorbild für Demut und Barmherzigkeit. Er sagte:

- Im Islam ist Demut vor Gott untrennbar mit Demut vor den Menschen verbunden. Wer sich über andere erhebt, ohne göttliche Legitimation, begeht eine Anmaßung.

- Die islamische Ethik verlangt, dass Macht stets mit Verantwortung, Rechenschaft und Gottesfurcht ausgeübt wird – nicht mit Willkür oder Rache.

Kritik aus islamischer Perspektive

Viele islamische Denker und Gelehrte kritisieren:

- Die Instrumentalisierung religiöser Begriffe zur politischen Einschüchterung.

- Die fehlende Demut gegenüber Gottes Schöpfung – insbesondere, wenn Menschenleben zur ideologischen Währung werden.

- Die Verletzung des islamischen Tötungsverbots, das in Sure 6:151 und 5:32 klar formuliert ist:

Fazit: Macht ohne Demut ist unislamisch

Die Frage, wer über Leben und Tod entscheiden darf, ist im Islam nicht mit religiöser Autorität allein zu beantworten. Ohne Demut, Gerechtigkeit und Gottesfurcht wird jede Macht zur Anmaßung – und widerspricht dem ethischen Fundament des Islam.

Ethik und Widerstand – Gelehrte gegen politische Macht

Islamische Ethik: Macht als Prüfung, nicht als Privileg

In der islamischen Ethik gilt Macht nicht als Belohnung, sondern als Verantwortung vor Gott. Der Prophet Muhammad sagte:

„Jeder von euch ist ein Hirte, und jeder ist verantwortlich für seine Herde.“ (Sahih al-Bukhari)

Und Umar ibn al-Khattab, der zweite Kalif, warnte:

„Wenn ich einem Tier an einem Flussufer Unrecht tue, fürchte ich, dass Allah mich dafür zur Rechenschaft zieht.“

Diese Aussagen zeigen: Demut, Rechenschaft und Fürsorge sind zentrale Werte islamischer Führung – nicht Herrschaft oder Gewalt.

Historische Gelehrte, die sich der Macht verweigerten

🔹 Abu Hanifa (gest. 767)

- Begründer der hanafitischen Rechtsschule

- Lehnte das Richteramt unter dem Kalifen ab – trotz Drohungen

- Starb im Gefängnis, weil er sich nicht politisch vereinnahmen ließ

🔹 Malik ibn Anas (gest. 795)

- Begründer der malikitischen Schule

- Wurde ausgepeitscht, weil er sich gegen staatliche Zwangseide stellte

🔹 Ahmad ibn Hanbal (gest. 855)

- Begründer der hanbalitischen Schule

- Wurde gefoltert, weil er sich weigerte, die staatlich verordnete Lehre über den Koran zu akzeptieren

🔹 Jaʿfar al-Sadiq (gest. 765)

- Schiitischer Imam und Gelehrter

- Verweigerte politische Ämter und wurde laut Überlieferung vergiftet

Diese Männer gelten bis heute als ethische Vorbilder, weil sie ihre religiöse Überzeugung über politische Vorteile stellten.

Zitate aus islamischen Ethikwerken

Hier einige prägnante Aussagen aus klassischen Quellen:

- „Der beste unter euch ist derjenige, der am besten zu seiner Familie ist.“ – Prophet Muhammad

- „Wer keine Dankbarkeit gegenüber Menschen zeigt, zeigt auch keine Dankbarkeit gegenüber Gott.“ – Hadith

- „Der Stärkste unter euch ist derjenige, der seine Wut beherrscht.“ – Prophet Muhammad

- „Gute Manieren sind ein Teil des Glaubens.“ – Hadith

- „Je mehr Demut, desto näher bei Gott.“ – islamische Weisheit

Diese Zitate zeigen: Moralisches Verhalten, Selbstbeherrschung und Demut sind im Islam höher bewertet als Macht oder Einfluss.

Ein spiritueller Nachtrag: Wenn Macht sich von Demut entkoppelt

In der islamischen Tradition gilt der Mensch als mit freiem Willen ausgestattet – verantwortlich für sein Tun und rechenschaftspflichtig vor Gott. Doch was geschieht, wenn sich ein Mensch durch Hass, Stolz oder ideologischen Fanatismus so weit von diesen Grundsätzen entfernt, dass er selbst religiös legitimierte Gewalt forciert?

Der Koran warnt vor jenen, die ihre Herzen dem Teufel öffnen – die nicht nur Unrecht begehen, sondern es als göttliche Pflicht verklären:

„Der Einflüsterer, der sich zurückzieht – der in die Herzen der Menschen einflüstert – von den Dschinn und den Menschen.“ (Sure 114:4–6)

So entsteht eine spirituelle Entfremdung: nicht durch Besessenheit im volkstümlichen Sinn, sondern durch die freiwillige Hingabe an Gedanken, die dem göttlichen Prinzip von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit widersprechen.

Wer Mordaufrufe ausspricht und das Leben entheiligt, stellt sich nicht auf Gottes Seite – sondern entfernt sich aktiv von Ihm. Die theologische Legitimation solcher Gewaltakte ist eine gefährliche Anmaßung, vielleicht sogar eine Form spiritueller Selbstvergiftung. Denn im Islam gilt: „Tötet nicht das Leben, das Allah unverletzlich gemacht hat.“ (Sure 6:151)

Diese Gedanken laden zu einem weiterführenden inneren Dialog ein: Was bedeutet geistliche Verantwortung in einer Welt, in der religiöse Rhetorik zunehmend zur Waffe wird?

Die Rolle des Obersten Führers: Ali Chamenei

🔹 Wer ist Ali Chamenei?

- Geboren 1939 in Mashhad, Iran

- Seit 1989 Oberster Führer der Islamischen Republik Iran

- Nachfolger von Ayatollah Ruhollah Khomeini, dem geistigen Vater der iranischen Revolution

- Gilt als höchste religiöse und politische Instanz des Landes – über Verfassung, Parlament und Präsident hinaus

🔹 Seine Machtbefugnisse

Ali Chamenei kontrolliert alle zentralen Bereiche der iranischen Staatsmacht:

| Bereich | Kontrolle durch den Obersten Führer |

|---|---|

| Militär & Revolutionsgarden | Oberbefehlshaber, auch über strategische Eliteeinheiten |

| Justizsystem | Ernennung hoher Richter und Überwachung rechtlicher Ausrichtung |

| Medien & Rundfunk | Direkte Kontrolle über staatliches Fernsehen und Presseorgane |

| Religiöse Institutionen | Ernennung der Freitagsgebetsleiter und Leitung der theologischen Ausrichtung |

| Wächterrat | Einfluss auf Gesetzgebung durch Berufung von Mitgliedern |

🔹 Ideologische Haltung

- Befürworter des Konzepts der Welayat-e Faqih: Herrschaft des islamischen Rechtsgelehrten

- Positioniert sich als Verteidiger der „reinen“ Revolution gegen westliche Einflüsse

- Kritiker westlicher Politik, insbesondere der USA und Israels

Öffentliche Präsenz und Symbolik

Chamenei nutzt religiöse Feiern wie Aschura oder Quds-Tag gezielt zur Selbstdarstellung:

- Predigten als politische Grundsatzreden

- Auftritte als Zeichen ideologischer Geschlossenheit

- Seine Auslegung von Koranversen wird oft zur Rechtfertigung staatlicher Maßnahmen herangezogen

Struktur und Macht des iranischen Klerus

Der iranische Klerus bildet ein komplexes System aus Bildung, Autorität und staatlicher Funktion. Er ist nicht homogen, sondern durch zwei zentrale Lager geprägt:

| Gruppe | Merkmale |

|---|---|

| Schulischer Klerus | Theologisch gebildet, oft apolitisch und kritisch gegenüber dem Staat |

| Staatsklerus | Eng mit Regierung verbunden, erhält finanzielle und institutionelle Unterstützung |

🔸 Titel und Ränge im schiitischen Klerus

- Modschtahed: Rechtsgelehrter mit Befähigung zur Fatwa-Ausstellung

- Ayatollah: Ehrentitel für angesehene Modschtaheds

- Großayatollah (Marjaʿ): Höchste Autorität, der Gläubige individuell folgen

Gläubige dürfen frei entscheiden, welchem Marjaʿ sie folgen – dies stärkt die religiöse Pluralität, doch im Iran dominiert die politisch gelenkte Richtung.

🔸 Finanzen und Einfluss

Der Klerus speist sich aus religiösen Abgaben wie:

- Khums (ein Fünftel bestimmter Einkünfte)

- Zakat (Almosen)

Diese Mittel sichern:

- Ausbildung und Infrastruktur der Seminare (Hawza)

- Stipendien für Schüler

- Medienarbeit und internationale Missionsprojekte

Die staatlich geförderten Geistlichen verfügen über besonders große Ressourcen – darunter auch Einfluss auf digitale Plattformen wie thaar.ir und staatliche Fernsehkanäle.

🔸 Politische Rolle: Religion als Herrschaftsmodell

- Durch die Verfassungsordnung seit 1979 ist der Klerus systemisch in die Regierung eingebunden

- Das Parlament (Madschles) untersteht der Kontrolle durch den Wächterrat, dessen Mitglieder wiederum dem Obersten Führer rechenschaftspflichtig sind

- Fatwas können von staatlich gestützten Geistlichen rechtliche oder kriegerische Maßnahmen beeinflussen

Fazit: Ein System religiöser Autorität ohne Gegengewicht

Die iranische Struktur erlaubt es Geistlichen, Macht auszuüben, die weit über das spirituelle Feld hinausgeht. Die Zusammenführung von Glaubensführung, politischer Kontrolle und öffentlicher Meinungslenkung macht den Klerus – und insbesondere Ali Chamenei – zu einem ideologischen Zentrum ohne demokratische Kontrollinstanz. Der Preis ist hoch: Widerspruch wird tabuisiert, religiöse Vielfalt marginalisiert und Gewaltpotenziale religiös legitimiert.

Punkt VII: Digitale Spendenkampagnen – Finanzierung von Fatwas und die Frage nach Mitverantwortung

🔹 Plattformen wie thaar.ir – Spenden für Gewalt?

Die Website thaar.ir ist ein Beispiel für eine digitale Kampagne, die gezielt Spenden für die Umsetzung der Trump-Fatwa sammelt. Dort werden Kopfgelder versprochen, Spendenbeträge öffentlich angezeigt und Unterstützer namentlich genannt – teils mit religiöser Segensformel.

- Die Plattform wird von staatlich legitimierten Geistlichen unterstützt.

- Die Spenden dienen nicht humanitären Zwecken, sondern der Belohnung für Mord.

- Die Verbindung von religiöser Rhetorik und finanzieller Mobilisierung ist ein gefährlicher Präzedenzfall.

Islamische Perspektive: Schuld durch Unterstützung

Im Islam gilt nicht nur die Tat selbst als moralisch relevant, sondern auch die aktive Unterstützung einer ungerechten Handlung. Der Koran warnt ausdrücklich davor:

„Und helft einander nicht bei Sünde und Übertretung. Und fürchtet Allah.“ (Sure 5:2)

Das bedeutet: Wer durch Spenden, Logistik oder ideologische Zustimmung eine sündhafte Handlung ermöglicht, macht sich mitschuldig – selbst wenn er sie nicht persönlich ausführt.

Auch in der islamischen Rechtslehre (Fiqh) gilt:

- Spenden für rechtswidrige Zwecke sind haram (verboten).

- Wer wissentlich Geld für Gewaltakte gibt, trägt moralische und spirituelle Verantwortung.

- Die Absicht (niyya) spielt eine zentrale Rolle: Ist sie destruktiv, wird auch die Handlung negativ bewertet – selbst wenn sie „nur“ finanziell ist.

Ethik der Absicht und Mitwirkung

Der Prophet Muhammad sagte:

„Die Taten werden nach den Absichten beurteilt.“ (Sahih al-Bukhari)

Das bedeutet: Auch eine scheinbar neutrale Handlung – wie eine Spende – wird ethisch bewertet nach dem Zweck, dem sie dient. Wer also Geld gibt, um Gewalt zu ermöglichen, handelt gegen die islamische Ethik, selbst wenn er nicht selbst zur Waffe greift.

Fazit: Spenden als moralische Entscheidung

Im Islam ist Spenden eine Form der Anbetung – aber nur, wenn sie dem Guten dient. Wer durch Spenden zur Umsetzung einer Mord-Fatwa beiträgt, verletzt nicht nur das Tötungsverbot, sondern auch das Prinzip der Verantwortung für Mitwirkung an Unrecht. Die digitale Sichtbarkeit solcher Spenden macht die moralische Dimension umso brisanter.

Ein ethischer Kommentar: Die Verantwortung der Ermöglicher

Im Islam gilt nicht nur die blutige Tat als Sünde – sondern auch die aktive Mitwirkung oder Förderung einer sündhaften Handlung, selbst wenn sie indirekt erfolgt. Wer bewusst Geld spendet, um ein Gewalturteil umzusetzen, greift in die moralische Waagschale ein.

Der Koran sagt eindeutig:

„Und helft einander nicht bei Sünde und Übertretung.“ (Sure 5:2)

Dieses Gebot stellt klar: Moralische Mitverantwortung ist keine Fußnote, sondern ein zentrales Prinzip islamischer Ethik. Spenden, die dem Zweck dienen, einen Menschen zu töten – ganz gleich ob durch Fatwa oder Kopfgeld – widersprechen dem Schutz des Lebens, der im Islam als heilig gilt.

Auch der Prophet Muhammad warnte:

„Wer einen Weg zur Sünde ebnet, dem kommt die gleiche Schuld zu wie dem, der sie begeht.“ (Sinngemäß aus Hadithüberlieferungen)

Die digitale Sichtbarkeit von Plattformen wie thaar.ir, auf denen Mordaufrufe mit Spenden belohnt werden, ist daher nicht nur juristisch bedenklich, sondern auch spirituell gefährlich. Denn sie verführt Gläubige dazu, ihre ethische Verantwortung abzugeben – und sich dabei möglicherweise Gottes Zorn statt seines Segens zu verdienen.

Digitale Fatwa-Plattformen sind heute weit mehr als nur Online-Frageboxen – sie sind religiöse Schnittstellen, die islamisches Recht mit moderner Technologie verbinden. Hier ein Überblick, wie sie funktionieren und was sie leisten:

Struktur und Funktionsweise digitaler Fatwa-Plattformen

1. Frage-Antwort-System

- Nutzer stellen Fragen zu Glauben, Alltag, Ethik oder Recht.

- Die Plattform leitet sie an qualifizierte Muftis oder Gelehrtenräte weiter.

- Antworten erscheinen öffentlich oder werden per E-Mail versendet.

Beispiel: Cyberfatwa.de bietet wöchentliche Fatwas mit Kurzkommentar durch einen Islamwissenschaftler.

2. Fatwa-Archive und Suchfunktionen

- Plattformen wie Islamweb.net bieten Tausende archivierte Fatwas.

- Nutzer können nach Themen, Stichworten oder Rechtsschulen filtern.

- Oft mit Quellenangaben aus Koran, Hadith und klassischer Fiqh-Literatur.

3. Institutionelle Trägerschaft

- Viele Plattformen sind an staatliche oder religiöse Institutionen angebunden:

- z. B. Dar al-Ifta (Ägypten), Diyanet (Türkei), MUI (Indonesien)

- Sie garantieren theologische Qualität und Autorität der Fatwas.

4. Multimediale Verbreitung

- Fatwas erscheinen nicht nur als Text, sondern auch als:

- Videos, Podcasts, Infografiken

- Apps mit Push-Benachrichtigungen zu neuen Fatwas

- Ziel: niedrigschwelliger Zugang für junge und digitale Zielgruppen

5. Ethik und Moderation

- Seriöse Plattformen prüfen:

- Absicht der Fragesteller (z. B. keine Provokation)

- Konformität mit islamischer Ethik

- Vermeidung extremistischer Inhalte

- Einige bieten sogar Peer-Review durch Gelehrtenkollegien

Beispielhafte Plattformen

| Plattform | Besonderheit |

|---|---|

| Cyberfatwa.de | Wissenschaftlich begleitet, deutschsprachig |

| Islamweb.net | Größte arabisch-deutsche Fatwa-Datenbank |

| Fatwazentrum.de | Europäischer Fatwa-Ausschuss, praxisnah |

| Dar al-Ifta | Offizielle ägyptische Institution, global aktiv |

| MUI (Indonesien) | Pluralistisch, mit mehreren Fatwa-Räten |

Digitale Fatwa-Plattformen haben sich in Krisenzeiten wie Pandemien oder Kriegen deutlich weiterentwickelt – sowohl in ihrer technischen Infrastruktur als auch in ihrer inhaltlichen Ausrichtung. Sie reagieren heute schneller, differenzierter und oft auch politisch sensibler als früher.

Veränderungen in Krisenzeiten: Pandemie & Krieg

1. Pandemie (z. B. COVID-19)

- Zunahme von Anfragen zu Hygiene, Impfungen, Quarantäne und Freitagsgebet

- Plattformen wie Cyberfatwa.de veröffentlichten wöchentliche Fatwas mit Kommentaren zu aktuellen Gesundheitsfragen

- Fatwa-Zentren betonten islamische Prinzipien wie Schutz des Lebens (hifz al-nafs) und Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft

- Viele Fatwas erlaubten das Aussetzen von Moscheebesuchen, das Verschieben von Pilgerfahrten und das Tragen von Masken beim Gebet

- Digitale Plattformen wurden zu Vertrauensquellen, um religiöse Orientierung inmitten von „Infodemien“ und Fehlinformationen zu bieten

2. Krieg (z. B. Iran-Israel-Konflikt 2025)

- Plattformen wie thaar.ir wurden genutzt, um Spenden für Gewalt-Fatwas zu sammeln – z. B. gegen Donald Trump und Benjamin Netanjahu

- Geistliche nutzten digitale Kanäle, um Fatwas mit politischer Sprengkraft zu verbreiten – etwa durch Einstufung als Mohareb oder Kafir Harbi

- Die Fatwa wurde mit Kopfgeldversprechen verknüpft und medial inszeniert

- Gleichzeitig distanzierten sich einige Plattformen und Politiker von solchen Aufrufen – etwa der iranische Präsident Peseschkian

- Digitale Fatwa-Plattformen wurden damit zu ideologischen Werkzeugen, die religiöse Legitimation mit geopolitischer Strategie verbinden

Technische Entwicklungen

- Multimediale Fatwas: Videos, Podcasts, Infografiken statt reiner Text

- Push-Benachrichtigungen bei neuen Fatwas zu Krisenthemen

- Kategorisierung nach Krisenart: z. B. „Pandemie-Fatwa“, „Kriegs-Fatwa“

- Moderation & Ethikfilter: Einige Plattformen prüfen Absicht und Inhalt der Fragen, um Missbrauch zu vermeiden

Fazit: Fatwa-Plattformen als Krisenkompass

Digitale Fatwa-Plattformen sind heute religiöse Navigationshilfen in Krisenzeiten – sie bieten nicht nur juristische Antworten, sondern auch spirituelle Orientierung, ethische Reflexion und manchmal auch politische Mobilisierung. Ihre Rolle ist ambivalent: Sie können beruhigen und verbinden, aber auch radikalisieren und spalten – je nach Kontext und Akteur.

Leave a Reply